百年故园萌发艺术新芽——“广州美术学院中国画学院2018级研究生中期筛选作品展”在十香园纪念馆开展

从十香园“隔山画派”诞生,乃至居廉开馆授徒,催生“二高一陈”创立岭南画派,小小的庭园所承载的是我们后人取之不竭的精神财富。新时期经济快速发展的当下,依托古建遗址之空间来凝聚文化之精神,是需要我们后人热忱投入的长期事业。从十香园到广州美术学院,在空间流转中,完整梳理出近现代岭南文人艺术精神的发展脉络。

由广州美术学院中国画学院、广州市海珠区文物博物管理中心主办的“广州美术学院中国画学院2018级研究生中期筛选作品展”于9月22日在十香园纪念馆开展。此次展览作品是2018级35名硕士研究生的四百余件课堂习作。作品涉及国画、书法、壁画,内容丰富,题材多样,是同学们学习成果的阶段性展示,同时也饱含了研究生导师们的悉心付出。本次中期筛选展根据专业方向分批次进行,第一场为书法篆刻、人物画和壁画作品,展期为9月22日至9月27日,第二场包括花鸟画、山水画作品,展期为10月1日至10月14日。

广州美术学院中国画学院导师合影,十香园纪念馆提供照片

从现场来看,此次展览重在强调中国画中“摹古”的价值与意义的同时,亦强调师法自然。展览中,壁画方向的同学通过对永乐宫壁画以及对敦煌壁画的临摹和研究来分析传统壁画在现代创作中的意义;人物画方向的同学通过对海派画家任伯年作品的临摹,归纳出其绘画艺术的特征;还有的同学,通过对“二居”花鸟画作品的临摹,体验“撞水、撞粉”的绘画技法。不仅如此,此次展览的作品还包含了同学们的大量写生以及实验性质的作品。正如董其昌《画眼》中所说:“画家以古人为师,已自上乘。进此,当以天地为师。”

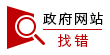

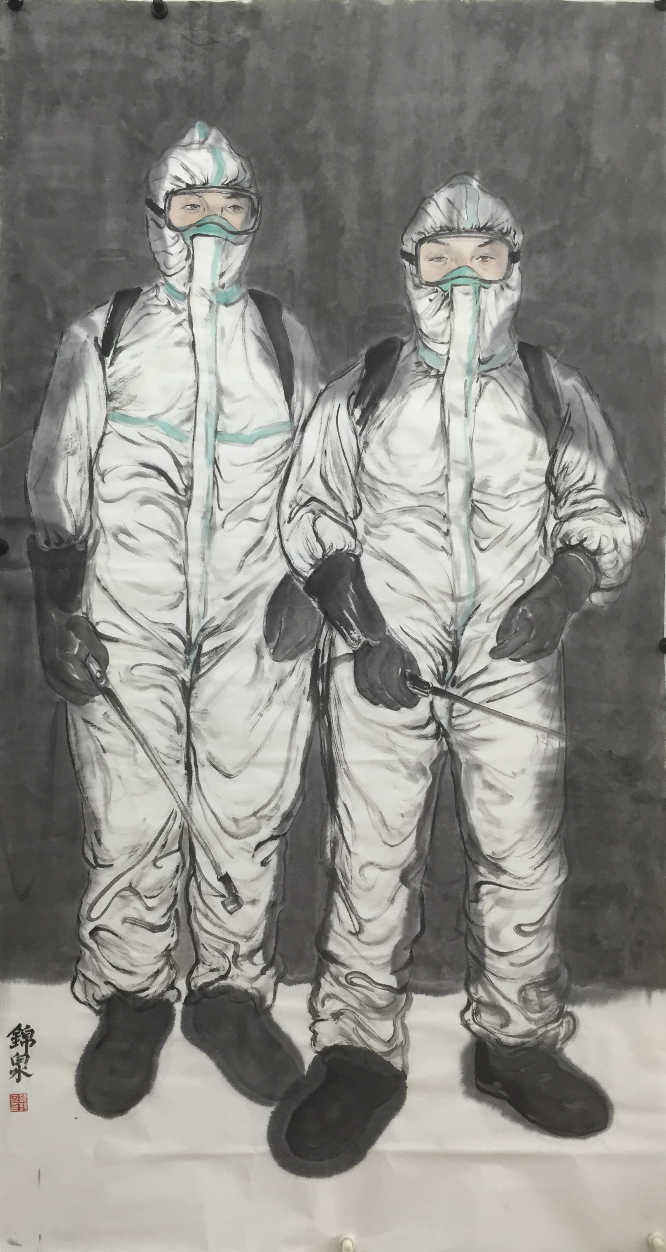

可以看出,此次展览的不少作品得到了中期考核小组评审老师的认可。由王大鹏老师指导,谭锦泉同学创作的人物画作品描绘了两个身着防护服的医疗工作者的形象,这是将中国传统人物画融入当下抗疫现实环境的一次艺术创新,给人美的欣赏的同时也启发观众的思考。在张彦老师的指导下韦玉蝉同学深入乡村、深入生活,从乡土中汲取营养,其山水画作品《边城秋韵》以极大的热情和新颖独特的视角,反映了国家开展乡村振兴建设取得的成就。

人物画作品,作者:谭锦泉,十香园纪念馆提供图片

水画作品《边城秋韵》,作者:韦玉蝉,十香园纪念馆提供图片

评分过程中,老师们对展览整体情况和研究生的努力精神给予肯定,认为参展作品题材丰富、形式多样,在创意、制作工艺、展示效果等方面充分展现了艺术硕士研究生对艺术语言的独特把握。老师们同时指出年轻的硕士生跟所有的美术家一样,在人生艺术道路上要坚持文化自信,振兴民族精神;到人民中去,创作有灵魂、有情感、有温度,彰显时代特点的艺术作品。

对于与海珠区文物博物管理中心合作在十香园纪念馆举办此次展览的探索,美院老师表示,“十香园纪念馆与广州美术学院渊源颇深,而且环境优美,研究生同学们在这里举行展览,不仅是对自身的展示,让作品面向更广泛的群众;同时也是对岭南书画文化的弘扬和对十香园纪念馆的宣传,这对美院和十香园纪念馆来说都是一次有益的尝试,未来希望可以在十香园纪念馆举办更多类型的展览”。