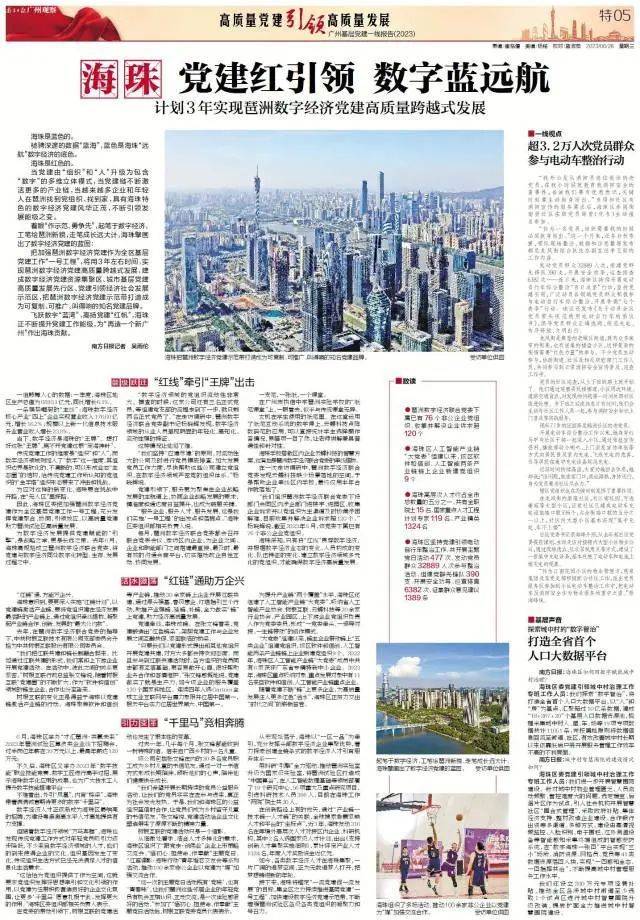

3年实现跨越式发展!琶洲又有新发展计划!

海珠是蓝色的。

驰骋深邃的数据“蓝海”,蓝色是海珠“远航”数字经济的底色。

海珠是红色的。

当党建由“组织”和“人”升级为包含“数字”的多维立体模式,当党建链不断激活更多的产业链,当越来越多企业和年轻人在琶洲找到党组织、找到家,具有海珠特色的数字经济党建风华正茂,不断引领发展能级之变。

着眼“作示范、勇争先”,起笔于数字经济,工笔绘琶洲新貌,走笔成长远大计,海珠擘画出了数字经济党建的蓝图:

把加强琶洲数字经济党建作为全区基层党建工作“一号工程”,将用3年左右时间,实现琶洲数字经济党建高质量跨越式发展,建成数字经济党建资源集聚区、城市基层党建高质量发展先行区、党建引领经济社会发展示范区,把琶洲数字经济党建示范带打造成为可复制、可推广、叫得响的知名党建品牌。

飞跃数字“蓝湾”,高扬党建“红帆”,海珠正不断提升党建工作能级,为“再造一个新广州”作出海珠贡献。

能级跃迁

“红线”牵引“王牌”出击

一组鼓舞人心的数据:一季度,海珠区地区生产总值为688.51亿元,同比增长6.1%。

一条强势崛起的“主线”:海珠数字经济核心产业“四上”企业实现营业收入176.60亿元,增长16.2%;规模以上新一代信息技术服务业营业收入增长23.8%。

当下,数字经济是海珠的“王牌”。想打好这张“王牌”,离不开党建这根“定海神针”。

传统党建工作的维度是“组织”和“人”,而数字经济领域则加入了“数字”这一维度,其组织边界是软化的、不清晰的、可以形成业态“生态圈”的结构,给传统党建工作所认知的党组织的“金字塔”组织形态带来了冲击和挑战。

为应对这样的新变化,海珠要在挑战中开路,在“无人区”里探路。

因此,海珠区委把加强琶洲数字经济党建作为全区基层党建工作一号工程,充分发挥党建聚合、协同、引领效应,以高质量党建助力琶洲试验区高质量发展。

为数字经济发展提供党建赋能的“引擎”,是战略之举,更是长远之策。去年6月,海珠高规格成立琶洲数字经济联合党委,将党建与数字经济同处数字化转型、生存、发展过程之中。

“数字经济领域的党组织流动性非常大。摸查的时候,这家公司还有三名正式党员,等组建党支部的流程走到下一步,就只剩两名正式党员了。”在走访调研中,琶洲数字经济联合党委副书记杨晓辉发现,数字经济领域的从业人员呈现明显的年轻化、高知化、流动性强的特征。这种情况让他犯了难。

“我们坚持‘应建尽建’的原则,对流动性大的公司及时进行党员摸底排查,加大发展党员工作力度,尽快帮助这些公司建立党组织,在数字经济领域严密党的组织体系。”杨晓辉说。

党建引领下,服务更为聚焦在企业战略发展的主航道上,协同企业战略发展的要求,精准度和通达度日益提升,也成为破题关键。

“服务企业、服务人才、服务发展,这是我们实施‘一号工程’的出发点和落脚点。”海珠区委组织部相关负责人说。

每月,琶洲数字经济联合党委都会召开联合党委会议、走访区内企业,为企业之间、企业和职能部门之间搭建最直接、最及时、最有效的沟通会商平台,切实推动政企良性互动、协同发展。

一支笔,一张纸,一个课堂。

在广州市执信中学琶洲实验学校的“纸笔课堂”上,一眼看去,似乎与传统课堂无异。

玄机在学生使用的纸笔里。在这堂运用了纸笔互动系统的数学课上,云蝶科技点阵数码笔的应用,可以直接统计学生选择题作答情况,易错项一目了然,让老师讲解兼具普遍性和针对性。

海珠学校搭载区内企业云蝶科技的智慧方案,这背后是琶洲数字经济联合党委的牵线搭桥。

在一次走访调研中,琶洲数字经济联合党委发现云蝶科技缺少场景落地的空间,于是帮助企业牵线区内学校,最终仅用半年合作就落地了。

“我们组织琶洲数字经济联合党委下设部门会同区内涉企部门进楼宇、进园区,收集企业诉求并以党组织为主渠道及时协调纾困解难,目前收集并解决企业诉求超120个。”杨晓辉说,截至2023年5月,该党委下属已有76个非公企业党组织。

海珠深知,只有将“红线”贯穿数字经济,并根据数字经济业态的变化、人员构成的变化、队伍特征的变化,建立数字经济领域多元化的党组织,才能确保数字经济高质量发展。

活水激荡

“红链”通助万企兴

“红链”通,方能万企兴。

海珠意识到,要更深入实施“红链计划”,以党建链激活产业链,要将党组织建在经济发展最活跃的产业链上,通过党组织牵线搭桥,凝聚起产业链合作、创新、发展的“最大公约数”。

去年,在琶洲数字经济联合党委的指导下,中共树根互联技术有限公司支部委员会升格为中共树根互联股份有限公司委员会。

“我们把红联共建和链长制融合起来。比如通过红联共建的形式,我们常和上下游企业开展党建活动。在活动中,彼此之间的关系更紧密。”树根互联行政总监张文锋说,随着树根互联“党建圈”的不断扩大,作为“软件和信创”领域的链主企业,合作也纷至沓来。

树根互联的变化正是得益于海珠以党建链激活产业链的行动。海珠聚焦软件和信创等产业链,推动30余家链上企业开展红联共建,通过源头强基、春风惠企、灯塔指引三个行动,助推产业强链、延链、补链,全力做实“链”上党建,助力经济高质量发展。

党建牵线,串珠成链。在张文锋看来,党建锻造出“红色链条”,架起党建工作与企业发展之间互融共促、紧密联结的桥梁。

“只要我们以党建形式提出和其他党组织开展党建共建,对方大多都会持欢迎态度。而且参与到红联共建活动时,各方组织的党员同志都有互信基础,更容易敞开心扉,很好帮助业务合作和客情维护。”张文锋感慨地说,党建做实了就是生产力,如今该企业的服务覆盖120个国家和地区。连续四年入选Gartner全球工业互联网平台魔力象限并位居中国第一,根云平台实力位居世界第六、中国第一。

为提升产业链“两个覆盖”水平,海珠区还组建了人工智能产业链“大党委”,吸纳省人工智能产业协会、树根互联、云蝶科技等20余家行业协会、产业园区、上下游企业党组织负责人作为党委委员,形成“一党委牵头、一领导对接、一主链带动”的运作模式。

“大党委”组建以来,链主企业带动链上“五类企业”组建党组织,该区软件和信创、人工智能两条产业链链上企业新建党组织9个。2022年,海珠区人工智能产业链“大党委”成员中共有6家获评广东省专精特新中小企业。2023年,海珠区重点吸纳对象、重点发展对象中有11名来自软件和信创、人工智能产业链重点企业。

随着党建不断“链”上更多企业,为高质量发展注入更多红色“活水”,海珠区正努力交出“时代之问”的崭新答卷。

引力变革

“千里马”竞相奔腾

6月,海珠区举办“才汇琶洲·共赢未来”2023年琶洲试验区算法类企业线下招聘会,过半岗位年薪在30万元以上,最高年薪达120万元;

不久后,海珠区又举办2023年“数字技能”职业技能竞赛,数字工匠进行高手过招,展示海珠数字化应用的成果,也为广大技术工人提升数字技能搭建平台......

不难看出

外引“凤凰”,内育“栋梁”

海珠带着满满诚意期待更多的数字“千里马”

数字经济人才正逐渐成为海珠区最响亮的招牌,为建设粤港澳高水平人才高地提供有力支撑。

但随着数字经济领域“万马奔腾”,海珠也发现传统党建工作方式对年轻党员吸引力逐步降低,不少来自数字经济领域的人才,他们的到来使得企业的文化、组织基因发生了变化,传统组织生活方式已经无法满足人才的信息化生活需求。

“这恰恰为党组织提供了作为空间,这就要求党组织发挥好思想牵引和文化引领的作用,以党建为纽带积极营造良好的企业文化氛围,让更多‘千里马’愿意扎根于此,发挥更大的作用。”海珠区委组织部相关负责人表示。

在党委的带动引领下,树根互联的党建活动也发生了根本性的变革。

过去一年,几乎每个月,张文锋都能收到一封特殊的信。信来自广西乡村的一名儿童。

该公司包括张文锋在内的30多名党员职工成为乡村儿童的书信笔友,通过一对一书信方式形成长期陪伴,倾听他们的心声,陪伴他们健康快乐成长。

“我们希望开展长期持续的党员公益服务活动,让我们的党员实实在在参与进来,真正为社会发光发热。于是,我们和海珠区的公益组织蓝信封合作,让党员们成为乡村留守儿童的书信笔友。”张文锋说,党建活动给企业文化塑造带来了源源不断的精神力量。

树根互联的党建活动只是一个缩影。

从细微处着手,结合人才多样化的需求,海珠区组织了“跟党走·创伟业”企业上市策略交流会、“悟初心、担使命、作奉献”主题党日、“红鸾谍影·海珠行动”青年婚恋交友会等系列活动,推动100余家非公企业以党建为“媒”加强交流合作。

“这一次的主题党日活动既有‘党味’,也有‘青春味’,让我们琶洲这些邻居企业的年轻党员有机会互相认识、互动交流,是一次体验感很好的活动。”参加了“悟初心、担使命、作奉献”主题党日活动后,树根互联党委党员代表表示。

从宏观处落子

海珠以“一区一品”为牵引

充分发挥头部数字经济企业集聚优势

着力探索创建全链条式的

数字经济人才引育服务体系——

用科研“引擎”全力驱动

推动琶洲实验室升级为国家级实验室,将琶洲试验区打造成“中国算谷”,在人工智能数理基础等领域部署了19个研究中心、56项重大及重点研究项目,引进科研技术人员398人,目前在海珠工作“两院”院士共30人。

在创新路径上有的放矢

通过“产业链—技术链—人才链”的关联,全球搜索急需紧缺人才和平台的“坐标点”,近3年,海珠发动316名在库境外高层次人才对接区内企业、科研机构,其中2名入选国家级人才计划,出台《支持创新人才集聚实施细则》,累计评定产业人才1324名,年度人才奖励资金近亿元。

如今,各类数字经济人才在海珠集聚,一片广阔的追梦空间,正为无数追梦人打开,把梦想铸进新的年轮。

接下来,海珠将锚定“一流党建促一流发展”的目标,集全区之力持续推进基层党建“一号工程”,加快建设数字经济党建示范带,不断增强琶洲试验区各级各类党组织的凝聚力和号召力。

数读

琶洲数字经济联合党委下属已有76个非公企业党组织,收集并解决企业诉求超120个

海珠区人工智能产业链“大党委”组建以来,全区软件和信创、人工智能两条产业链链上企业新建党组织9个

海珠高层次人才约占全市总数量的五分之一,共有全职院士15名,国家重点人才工程计划专家119名,产业精英1324名

海珠区坚持党建引领电动自行车整治工作,共开展主题党日活动477次,发动党员群众32889人次参与整治活动,组建党群先锋队390支,开展安全劝导、巡查排查6382次,征集群众意见建议1389条

一线视点

超3.2万人次党员群众参与电动自行车整治行动

“我外公是从消防员岗位退休的老党员,在我小时候就教育我消防安全的重要性,告诫我们要有忧患意识,关键时刻要主动挺身而出。”当得知社区有消防宣传的服务需求后,海珠区赤岗街南贤社区在职党员邵曾(化名)主动报名参加。

“作为一名党员,组织需要我的时候必须挺身而出。”这一个月来,任务分析布置、带队现场整治、数据和信息整理发布都是龙凤街综合执法办副主任李卫勋的工作内容。

连日来,海珠区持续开展电动自行车综合整治“百日攻坚”行动,坚持党建引领,广泛动员各领域党员群众积极参与电动自行车综合整治,开展争做“七个表率”行动。海珠区还发布《关于动员全区党员带头规范使用电动自行车的倡议书》,倡导党员群众正确选购、规范充电、有序停放、文明出行。

龙凤街是典型的老城区街道,既有众多狭窄的街巷,也有密集的楼盘小区,这样复杂的街情需要“红色力量”的参与。不少党员主动参与,协助街道、社区及相关职能部门工作人员,共同参与到日常消防安全宣传普及、巡查工作中。

党员的社区巡查,从上下班的路上就开始了。他们通过观察居民楼楼道、小区周边环境、道路交通盲点,对发现的问题第一时间反馈社区跟进处理。当下班之后或休息日有时间,他们会主动与社区工作人员一起,参与消防安全知识上门普及等实践服务。

现年77岁的伍丽屏是鹤洲社区的老党员。

开展电动自行车综合整治工作以来,她身穿红马甲与社区干部一起深入小区,通过张挂宣传资料、播放移动小喇叭、上门派发宣传单张等方式向居民普及室内充电、飞线充电的危害,引导居民在集中充电设备规范充电。

辖区党组织也在关键时刻发挥了重要作用。

在龙凤街的康隆社区,有江南花园、可逸豪苑等大型小区,目前社区已建成电动自行车充电设施端口数936个,占全街端口数的五分之一以上,社区内大型小区基本实现“集中充电、车不上楼”。

社区党委书记蔡海峰介绍,从去年起社区党委提前谋划,主动走访对接辖内大型小区物业公司,通过现场选点、征求居民意见等方式,建设了一批集中充电设备,基本杜绝了电动自行车和电池上楼充电的现象。

“作为江南花园小区的物业管理方,慈泉集团及其党支部积极配合社区工作,派出党员服务队参加到小区电动自行车整治工作中,把电动自行车及消防安全作为物业服务的重中之重。”蔡海峰说。

基层声音

海珠区委党建引领城中村治理工作专班工作人员:探索城中村的“数字智治”,打造全省首个人口大数据平台。

问: 海珠区如何用数字赋能城中村治理?

答:

我们探索“数字智治”,将打造全省首个人口大数据平台,以“人”和“房”为基点,汇聚超过10亿条数据,建成“18+267+20”个基层人口数据资源池,梳理采集城中村人、屋、车、场等19项专项数据共计11051条,并按属地原则将数据信息回流至街道、社区,有效改善城中村长期以来依靠纸质户册开展服务管理工作效率不高的不利局面。

问: 城中村智慧围院的建设情况如何?

答:

我们进一步开展智慧围院建设。针对城中村物业管理匮乏、人员流动频繁、管控难度大的问题,选定瑞宝、后滘片区作为试点,引入社会机构开展智慧社区“围合式管理”,采取政府补贴、集体经济支持、整村改造企业建设、合作银行出资等多渠道、多种方式,建设由高清视频监控、人脸识别、电子围栏、红外测温设备等智能感知采集终端组成的智感安防系统,在“数字海珠一张图”平台实现“三小”场所、消防资源、网格员、党员等41类数据资源落图入块,实现“一图感知全态、一图指挥共治”,不断提高城中村管理服务工作水平。

我们还设立200万元专项经费补贴,推动全区各涉城中村街道至少选取1个试点区进行城中村智慧围院升级改造,提质扩面全力推进城中村智慧围院建设。

附件:

- 广州首个!海珠成立区级版权纠纷人民调解委员会 [2024-12-06]

- 全国十大典型案例!广东唯一,海珠入选 [2024-12-05]

- “海珠速度”有多快?拿地不到24小时即动工 [2024-12-04]

- 海珠区迎新地标建筑群!琶洲眼片区设计方案公布→ [2024-12-03]